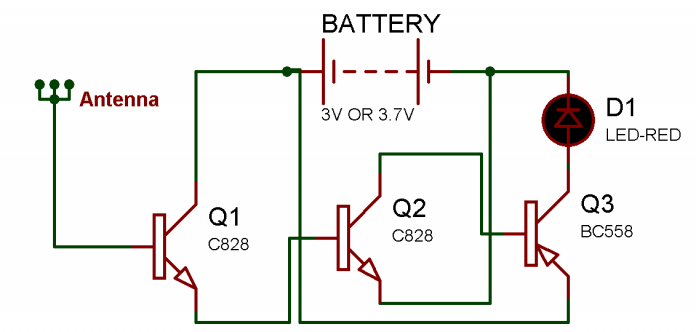

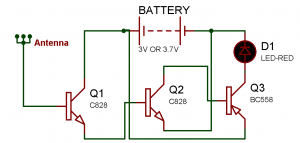

একটি রোবট কে ওয়্যারলেস সিস্টেমে কন্ট্রোল করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যেমন: রিমোটের মাধ্যমে, ব্লুটুথ এর মাধ্যমে, ওয়াইফাই, রেডিও কন্ট্রোল. ট্রান্সমিটার এর মাধ্যমে ইত্যাদি। কিন্তু এসব পদ্ধতিতে সার্কিট ডিজাইন খুবই জটিল আর ব্যয় বহুল। তাই কম খরচে আর সহজ সার্কিট ডায়াগ্রাম নিয়ে এই মোবাইল কন্ট্রোল রোবট। এটি সম্পূর্ন আমার টেস্টেড বা পরিক্ষিত। আর এটা তৈরিতে কোন মাইক্রোকন্ট্রোলার দরকার নাই তাই প্রোগ্রামিংয়েরও ঝামেলা নাই। তাই যারা ইলেকট্রনিক্স জগতে নতুন তারাও এটা বানাতে পারবে বলে আশা করি।

এই রোবট টা কন্ট্রোল করতে আমরা মোবাইলের DTMF (Dual Tone Multy Frequency) প্রযুক্তি ব্যবহার করব ।

DTMF কি?

সহজ ভাষায়, আমরা যখন কোন সিম কোম্পানির কাস্টমার কেয়ারে কল করি তখন আমরা শুনতে পাই, “বাংলায় শোনার জন্য ১ চাপুন আর ইংরেজিতে শোনার জন্য ২ চাপুন” । ধরেন আপনি ১ চাপলেন, তারপর আপনি সব বাংলায় শুনতে পারলেন । এখন প্রশ্ন হল আপনি আপনার মোবাইলে ১ চাপলেন নাকি ২ চাপলেন এটা কাস্টমার কেয়ারের কম্পিউটার কিভাবে বুঝল? যে পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পিউটার এটা বুঝল সেই পদ্ধতিই হল DTMF ।

এই ব্যাপারটা হয়ত এর থেকেও ভালভাবে বলা যেত। কিন্তু সবাই যেন সহজে বুঝতে পারে তাই খুবই কম কথায় বোঝানোর চেষ্টা করলাম ।

কি কি লাগবে

তাহলে, প্রথমে দেখে নিই এই রোবট তৈরিতে আমাদের কি কি লাগবে । সকল পার্টসই বাংলাদেশে পাওয়া যায় ।

১. রোবট চেসিস

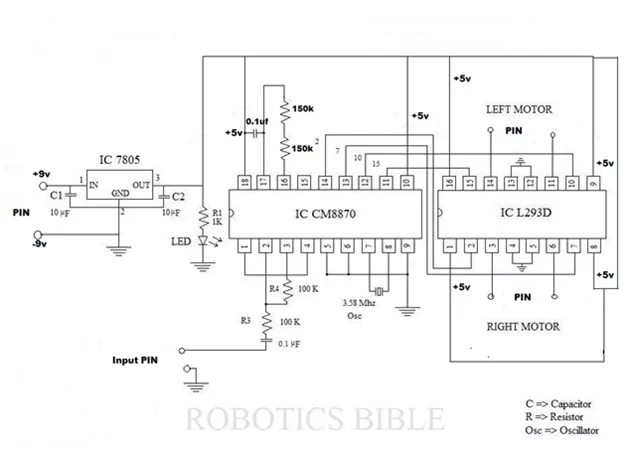

২. CM/MT-8870 আইসি-১টি

৩. L293D আইসি-১টি

৪. 10uf ক্যাপাসিটর-২টি

৫. 7805 ভোল্টেজ রেগুলেটর-১টি

৬. 0.1uf ক্যাপাসিটর-২টি

৭. 3.758Mhz ক্রিস্টাল-১টি

৮. 1K রেজিস্টার-১টি

৯. 100K রেজিস্টার-২টি

১০. 150K রেজিস্টার-২টি

১১. 9V ব্যাটারী-১টি

১২. এলইডি-১টি

১৩. স্ক্রু টার্মিনাল-৪টি (প্রয়োজন হলে)

১৪. কানেকশন তার

১৫. পিসিবি/ভেরোবোর্ড

১৬. মোবাইলের হেডফোন জ্যাক

এবার পার্টস গুলার ছবি দেখে নিই যেন, সবাই ভালভাবে বুঝতে পারে

পার্টসগুলো দেখতে কেমন

১. রোবট চেসিস

এটা সেট হিসেবেই কিনতে পাওয়া যায় ।

২. CM/MT-8870 আইসি-১টি ।

এটা বাজারে MT8870 বা CM8870 বা অন্য নামেও থাকতে পারে । এখানে 8870 নাম্বারটাই আসল ।

৩. L293D আইসি-১টি ।

এটা মোটর ড্রাইভার আইসি ।এর সাহায্যে মোটর ড্রাইভ বা কন্ট্রোল করা যায় ।

৪. 10uf ক্যাপাসিটর-২টি ।

এখানে বড় পা টি হল (+) আর ছোট পা টি হল (-)

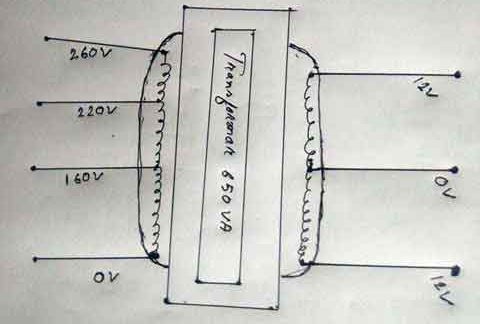

৫. 7805 ভোল্টেজ রেগুলেটর-১টি ।

উপরের ছবিতে বাঁ দিক থেকে ১. ভোল্টেজ ইন, ২. গ্রাউন্ড বা (-), ৩. ভোল্টেজ আউট ।

৬. 0.1uf ক্যাপাসিটর-২টি ।

এটা বাজারে 104pf নামে পরিচিত ।

৭. 3.758Mhz ক্রিস্টাল-১টি ।

৮. 1K রেজিস্টার-১টি ।

৯. 100K রেজিস্টার-২টি ।

১০. 150K রেজিস্টার-২টি ।

১১. 9V ব্যাটারী-১টি ।

১২. এলইডি-১টি ।

১৩. স্ক্রু টার্মিনাল-৪টি (প্রয়োজন হলে) ।

এটা তার গুলা কানেশনের জন্য লাগাতে পারেন । না লাগালেও কোনও সমস্যা নাই ।

১৪. কানেকশন তার ।

তার তো সবাই চিনি তাই এর ছবি দিলাম না ।

১৫. পিসিবি/ভেরোবোর্ড ।

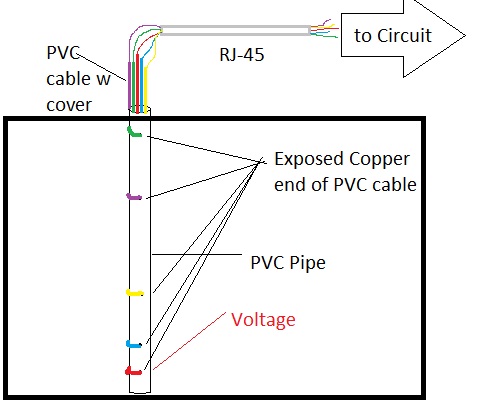

১৬. মোবাইলের হেডফোন জ্যাক ।

পার্টসের ছবি গুলো দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল যেন সবাই পার্টস গুলো চিনতে পারে । এবার দেখব মোবাইল রোবটের সার্কিট ।

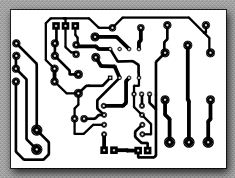

মোবাইল রোবটের সার্কিট ডায়াগ্রাম

সার্কিটটা খুব কঠিন না । আশা করি বানাতে পারবেন । বেশি বর্ণণার প্রয়োজন নাই বলে মনে করি কারণ সার্কিটটা সহজ ।

কীভাবে কাজ করে

এবার আসি কিভাবে এটা কাজ করে । সার্কিট বানানোর পর মোটর, ব্যাটারী, হেডফোন জ্যাকের তার সব সার্কিটের সাথে লাগিয়ে নিই । এবার একটি মোবাইলের হেডফোনের জায়গায় সার্কিটের হেডফোন জ্যাকটি ঢুকান । যে মোবাইলে হেডফোন জ্যাক লাগালাম এটার নাম দিলাম রিসিভার ফোন । আর আপনার কাছে আর একটা ফোন থাকা লাগবে যেটা দিয়ে রিসিভার ফোনে কল দিবেন । আপনার কাছে যে ফোনটি থাকবে এটার নাম দিলাম ট্রান্সমিটার ফোন ।

এবার আপনার হাতের ফোন অর্থাৎ ট্রান্সমিটার ফোন থেকে – রোবটে সংযুক্ত ফোন অর্থাৎ রিসিভার ফোনে কল দিই । কল রিসিভ করার পর হাতের ফোন থেকে ৯ চাপুন, দেখবেন রোবট সামনে যাচ্ছে । আবার, ৬ চাপলে পিছনে যাবে । ৩ চাপ দিলে রোবট থেমে যাবে ।এভাবে এটা ডানে-বাঁয়ে, 360 ডিগ্রিও ঘুরতে পারে । মোবাইলের ০-৯ সবগুলো ডিজিটের সাহায্যে আলাদা আলাদা কমান্ড আছে । কত চাপ দিলে কি কাজ করবে সেটা নিচের চার্টটা দেখলে বুঝতে পারবেন ।

রোবট মুভমেন্ট চার্ট

1 —————Front Right

2 —————Reverse Left

3 —————Stop

4 —————Reverse Right

5 —————360 degree rotation (Right)

6 —————Reverse

7 —————Reverse Right

8 —————Front Left

9 —————Forward

0 —————360 degree rotation (Left)

যেমন, চার্টে 1 চাপলে সামনে ডানে যাবে, 2 চাপলে পিছনে বামে যাবে, 5 চাপলে 360ডিগ্রি ডানে ঘুরবে ইত্যাদি ।চার্ট দেখলে আরও ভালভাবে বুঝা যাবে ।

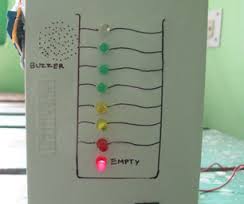

বানানোর পর দেখতে যেমন হবে

নিচে আমার বানানো রোবটার একটা ছবি দিলাম, এটা দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে ।

পরিশিষ্ট

আপাতত আজকের জন্য এতটুকুই।

তাহলে বানিয়ে ফেলুন মোবাইল কন্ট্রোল রোবট আর কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন। ব্যস্ততার মাঝেও উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।